歴史に「たられば」は禁物であるが,ジャズ史において,クリフォード・ブラウンの“早すぎる死”がなければ,モダン・ジャズは今とは随分異なる趣きを呈していたかもしれない。いいや,間違いなく異なっているはずだ。

歴史に「たられば」は禁物であるが,ジャズ史において,クリフォード・ブラウンの“早すぎる死”がなければ,モダン・ジャズは今とは随分異なる趣きを呈していたかもしれない。いいや,間違いなく異なっているはずだ。なぜなら,ジャズ・シーンはマイルス・デイビスではなく,クリフォード“ブラウニー”ブラウンを中心に回っていたと思うからである。

管理人はマイルス・デイビスが大好きだ。素直に“ジャズの帝王”という称号に値する,超VIPなジャズ・ジャイアントだと思っている。ここでマイルス・デイビスを卑下するつもりなど毛頭ない。

しかし純粋にトランペッターとしての力量・資質を比較考量し,評価する時,クリフォード・ブラウンの実力は“桁違い”! 完全に頭一つ飛び抜けた,正にジャズ・トランペッター史上最高の実力者,いいや,ジャズが生み出した“大傑作”である。

時代は明らかにマイルス・デイビスではなくクリフォード・ブラウンを求めていたのだった。

余談であるが,この論議を別の観点から補足しておくと,クリフォード・ブラウンはかなりの人格者であったらしい。周囲に「この人なら…」と思わせることができていたとしたら…。

クリフォード・ブラウンのためなら一肌脱ごうとする“ブラウニー組”の結成・大成長は必然の流れであろう。

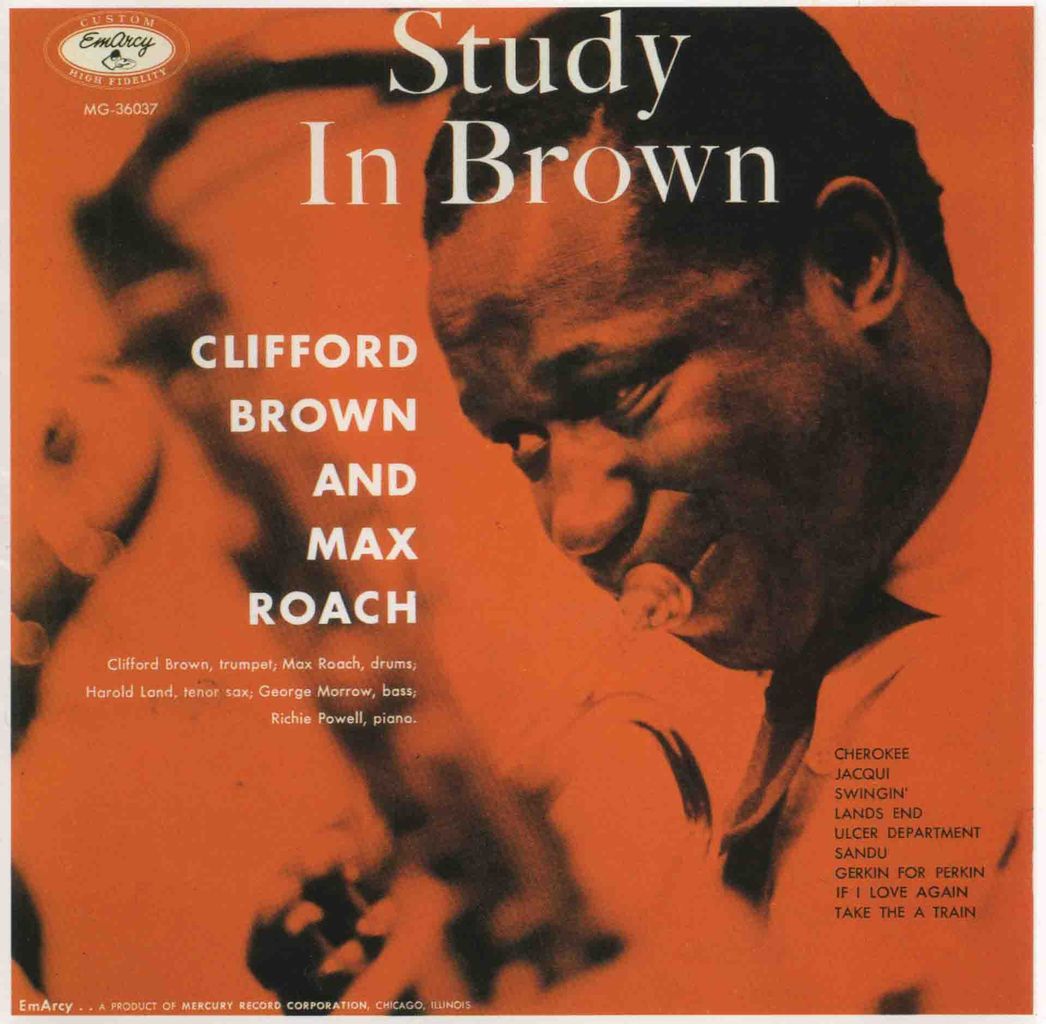

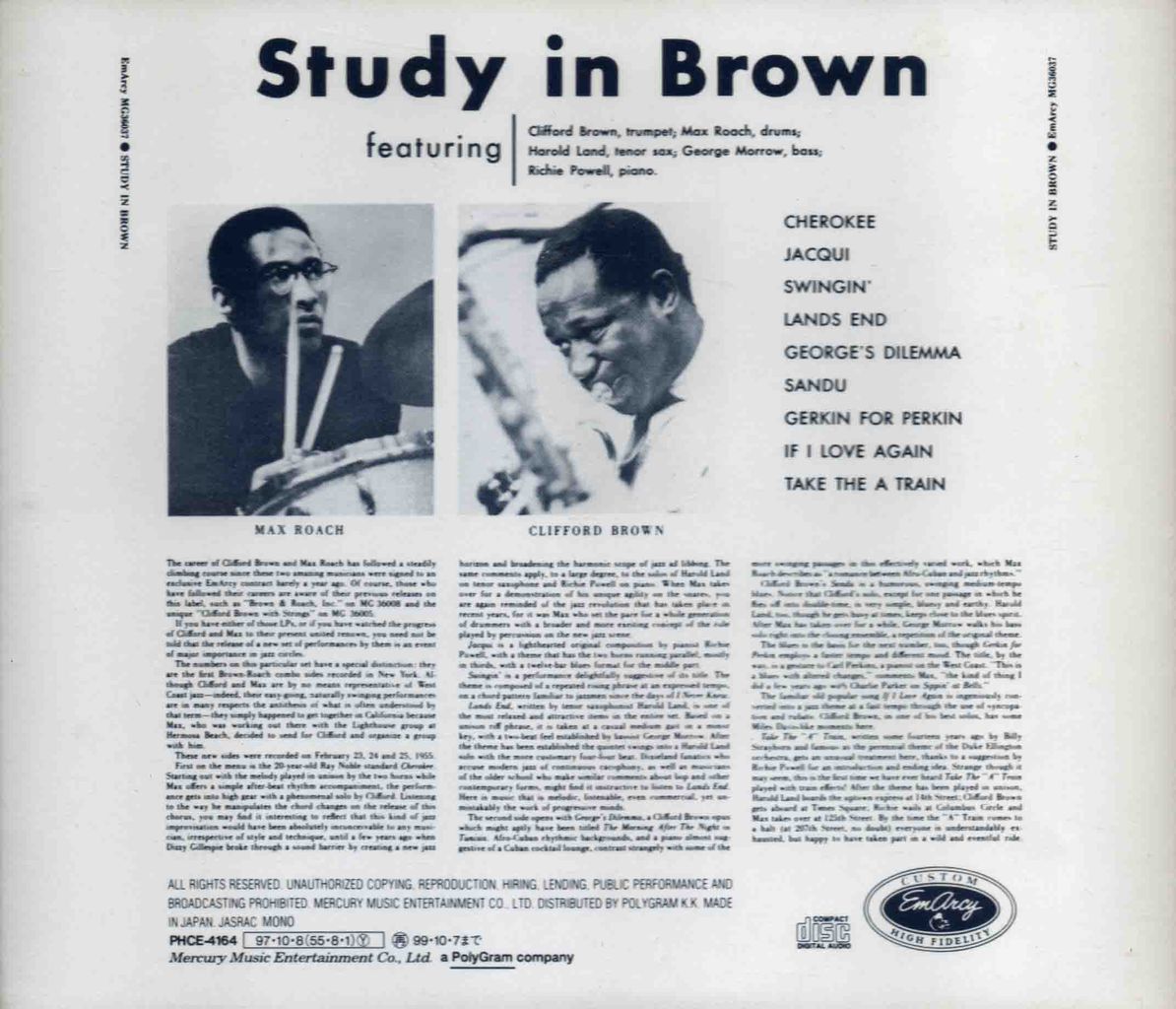

さて,これらの点を幾らでも語ることはできるのだが,まずは“論より証拠”! クリフォード・ブラウンがマックス・ローチと組んだ大名盤『STUDY IN BROWN』(以下『スタディ・イン・ブラウン』)を聴いてみてほしい。

『スタディ・イン・ブラウン』収録時の「クリフォード・ブラウン=マックス・ローチ・クインテット」は,すでに人気コンボとされていたが,音楽的にはまだまだ荒削り。若さ溢れる“イケイケ”の時期である。

そう。『スタディ・イン・ブラウン』には,この時期を逃すと一生聴けないであろう“伸び盛り”特有の圧倒的エネルギーが封じ込められている。円熟期では決して聴けない“青臭さ”を聴き取れる。そこがファンとしてはたまらない“お宝”的なアルバムなのである。

『スタディ・イン・ブラウン』におけるクリフォード・ブラウンのトランペットこそが“天才”と称賛されるゆえんであろう。明瞭な音とアドリブ,そして細かなハーモニー・センスに至るまで,正にジャズ・トランペットの“王道”である。

ミュートを多用するマイルス・デイビスが変化球の名手であるとすれば,クリフォード・ブラウンはいつでも直球勝負。ここが如何せん“物の違いを”感じさせてくれるのだ。

一般的にジャズには“根暗”な雰囲気がつきまとっていると思う。難解で高尚で自己完結,閉鎖的で堅物…。

一般的にジャズには“根暗”な雰囲気がつきまとっていると思う。難解で高尚で自己完結,閉鎖的で堅物…。しかし『スタディ・イン・ブラウン』での「クリフォード・ブラウン=マックス・ローチ・クインテット」の演奏は“元気ハツラツ,オロナミンC”的な“根明”な演奏なのがまたよい。

メンバー全員,純粋に「ジャズという音楽」を楽しんでいるのがよい。ジャズを演奏する「歓び」がストレートに伝わってくるのがよい。

『スタディ・イン・ブラウン』におけるクリフォード・ブラウンの熱気,空気感を是非,肌で感じ取ってほしい。逃げずに正面から音圧を受け止めてみてほしい。

身体の中に本物のジャズが充満したある時,風船が破裂するかのごとく,読者の皆さんの内にあるジャズに対する何かがきっと破裂する。

クリフォード・ブラウンがもう少し長く存命していれば,きっとモダン・ジャズも今とは変わっていたはずなのである…。

01. CHEROKEE

02. JACQUI

03. SWINGIN'

04. LANDS END

05. GEORGE'S DILEMMA

06. SANDU

07. GERKIN FOR PERKIN

08. IF I LOVE AGAIN

09. TAKE THE A TRAIN

CLIFFORD BROWN=MAX ROACH QUINTET

CLIFFORD BROWN : Trumpet

MAX ROACH : Drums

HAROLD LAND : Tenor Saxophone

GEORGE MORROW : Bass

RICHIE POWELL : Piano

(エマーシー/EMARCY 1955年発売/PHCE-4164)

(ライナーノーツ/児山紀芳)

(ライナーノーツ/児山紀芳)

申命記15章 動物の初子を神聖なものとする

ジャック・マクダフ 『グッドナイト,イッツ・タイム・トゥ・ゴー』

コメント一覧 (6)

(^^)

まずは『STUDY IN BROWN』聞いてみます

コメントありがとうございます!

ただの日記ですがよろしくお願いします。

ジャズは学生時代に授業で聞いた程度で何にもわからないんですが・・・好きです!

同感です。私もいつもそう思っています!

JAZZの楽しさ=『STUDY IN BROWN』なら,きっと満足できますよっ。

学生時代に授業でJAZZ? そんな素晴らしい授業があったんですね。どんなこと学ぶのかなぁ? 是非,教えてくださ〜い。